Zverev en tête des heures de jeu 2025 : la vérité choquante derrière ses 164 heures sur le court

Le tennis est sans doute l’un des sports où le temps passé sur le court s’apparente à une mesure de l’engagement et de la résilience. En 2025, un classement étonnant est ressorti : ce n’est ni Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner qui dominent le compteur d’heures de jeu, mais Alexander Zverev. Ancien joueur classé -2/6, j’analyse ici ce que signifient ces chiffres, comment ils se construisent au fil d’une saison et quelles leçons concrètes les joueurs et entraîneurs peuvent en tirer.

Zverev, champion d’endurance malgré une saison inégale

Alexander Zverev termine l’année 2025 en tête du classement des heures passées sur le court avec 164 heures au compteur, réparties sur 82 matchs. Concrètement, cela signifie une moyenne de deux heures par rencontre — un rythme soutenu qui traduit plus d’activité que de domination. Sur la saison, Zverev n’a remporté qu’un seul titre (Munich) et a alterné des résultats très solides (finale de l’Open d’Australie) avec des sorties prématurées (1re tour à Wimbledon, 3e tour à l’US Open). Ce volume de matches montre qu’il a été très sollicité, parfois au prix d’une régularité insuffisante.

Que disent ces heures sur le style et la gestion de saison ?

Le total d’heures sur court est un indicateur composite : il dépend du nombre de matchs disputés, de leur longueur moyenne et du nombre de tournois joués. Zverev a payé le fait d’avoir beaucoup joué : autant d’opportunités de prendre des points, de gagner des matchs et de rester compétitif, mais aussi autant d’usure physique et mentale. Pour un joueur avec un jeu basé sur la puissance et des échanges longs, accumuler les heures sans périodes de repos structurées peut nuire aux performances sur les grands rendez-vous.

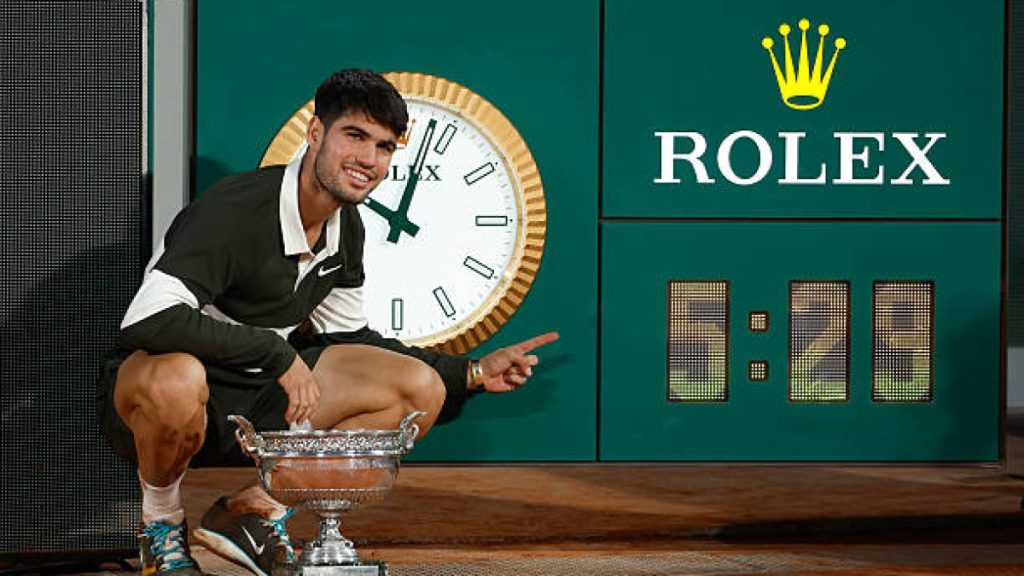

Alcaraz et Auger-Aliassime : le podium des heures mais pas forcément de l’usure

Carlos Alcaraz arrive très proche de Zverev avec 159 heures pour 80 matchs (moyenne ~1h59). Sa saison, marquée par huit titres dont Roland‑Garros et l’US Open, prouve qu’un volume élevé peut coexister avec une efficacité maximale si le joueur conserve son niveau et gère intelligemment son rythme. Félix Auger‑Aliassime complète le podium avec 158 heures en 74 matchs, moyenne de 2h08 — plutôt élevée. Son année montre comment une montée en puissance en milieu/fin de saison peut gonfler le compteur d’heures : l’évolution du niveau impacte directement le temps passé sur le court.

Cas particuliers et enseignements

Technique et stratégie : comment le temps en match influence le jeu

Quand un joueur passe beaucoup d’heures sur le court, plusieurs aspects techniques sont sollicités :

Un joueur comme Zverev, qui joue souvent des échanges profonds, peut voir sa mécanique et son timing affectés par la fatigue cumulative. À l’inverse, Alcaraz parvient à maintenir un haut niveau tout en accumulant les heures parce qu’il combine explosivité, variété et excellente récupération.

Conséquences pour l’entraînement et la planification

Que retenir pour un joueur amateur ou un entraîneur ?

Les chiffres 2025 montrent que le volume de jeu peut être un atout comme une faiblesse. Il faut équilibrer quantité et qualité : jouer beaucoup pour progresser, mais jouer intelligemment pour conserver de la fraîcheur sur les rendez-vous clés. Pour les jeunes joueurs qui aspirent au circuit pro, l’exemple de Zverev rappelle l’importance d’une planification long terme. Pour les entraîneurs, le message est clair : doser l’exposition, individualiser la charge et ne jamais sacrifier la récupération au profit d’un calendrier surchargé.

Enfin, ces statistiques sont aussi un rappel que la longévité d’une carrière passe par une gestion fine des heures passées sur le court. Accumuler les heures peut forger l’expérience, mais à condition d’avoir un plan clair pour limiter l’usure et optimiser la performance.